书法之灵性,不是先天的,而是后期演进中书家渐次培育的。仓颉造字“天雨粟,鬼夜哭”,甲骨文能够稽天问疑,这些意测都不足以作为书法创始即有灵性的证明。从造字原则看,“六书”中象形、指事、形声、会意为造字方法,转注、假借为用字方法,两者目的均为实用。而为了实用,就会有一个由粗劣到精致的过程,不可能甫就即能巧夺天工而生机勃发、出神入化而感物通灵。

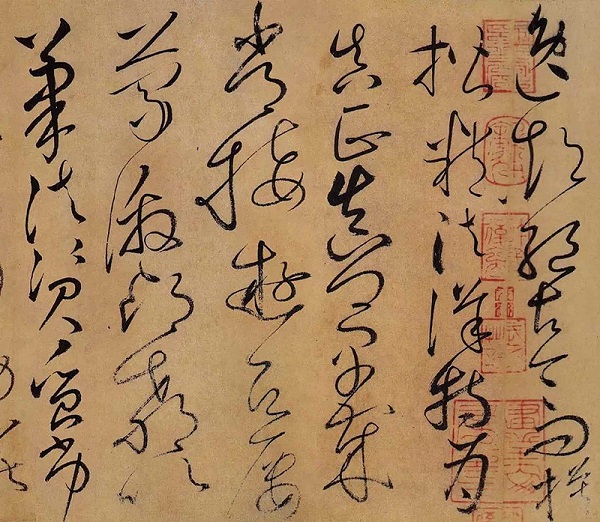

怀素草书《自叙帖》局部

贯注灵性本体的认知

先民认为物象有灵,多是因为物象本体之外具有荡魂动魄之处,譬如山川水木之秀丽、雷电火光之猛烈、日月星辰之浩瀚等。认为生命体有灵,是因为生命体诸要素构成恰到好处、协调和谐,而且有情志、有思想、有灵魂。当书家把这种灵性本体的认知,有意识贯注到文字创造之中,文字或者书法灵性便开始悄然滋长。

文字起源于对物象模仿,模仿有被动模仿与主动模仿之别。作为文字先驱——鸟虫文字,就是客观、机械、被动模仿的孑遗。后来书家对鸟虫书加以美术化改造,性质则发生根本变化,笔画故意盘旋弯曲以放大鸟类飞翔特征,下部多有立着两竖以放大鸟类站立姿势,此时鸟虫书已吸纳进物象灵性元素,文字自身开始散发幽幽灵性光泽。

书家将生命体灵性移植于书法艺术中,书法灵性开始被真正激活。生命体由骨、肉、筋、血等要素构成,骨为间架,肉为生命载体,筋为行动维持力量,血为生命内在循环系统,唯有强其骨、丰其筋、活其血、健其肉,生命体才活灵活现。为此,书家尽力将此认知付诸书法实践,端其结构、劲其筋络、丰其血肉,使书法形体栩栩如生。在此基础上,书家还将生命体构成要素之和谐协调,充分浸染到书法创作中,使得作品诸多要素平衡公允、错落有致。南朝刘勰在《文心雕龙》中说:“总文理,统首尾,定与夺,合涯际,弥纶一篇,使杂而不越者也。”这里所说“杂而不越”,就是强调各要素必须有机统一、各处其所。表现在书法结体上,就是笔画、部首差别有异,彼此不同,但为着共同目的性,必须有伸有展、有避有让,才能自然结合为一个整体。

贯注灵性动感的认知

在与自然相处中人们认识到,物象和生命体充满灵性多得益于动感。人能够认识到运动美感,认识到时间性,在过程中建立生活秩序,是人区别于动物的显著标志。书家有意识将这种动感运用于挥毫泼墨之中,使书法灵性日渐饱满。书法这门特殊艺术,有着其他艺术所难以比拟的过程性,其具有的时间性特征,毫发不爽地记录下书家内在的情绪律动,这正是接受并容纳动感存在的最合适温床。为此,书家尤为讲究笔画起笔、运行、注笔,尤为讲究线条运行轨迹,尤为讲究行气抑扬顿挫与收放自如。晋代成公绥在他所写的《隶书体》中说:“彪焕骡硌,形体抑扬,芬葩连属,分间罗行。烂若天文之布曜,蔚若锦绣之有章。”引导书家书写时要抑扬变化、充满动感,作品才能光华灿烂,洋溢着灵性之芬芳。

将动感渗透进书法,形成了两个重要的审美概念:一为“牵连”,就是注意点画、旁偏、形体之间有牵有连,如河流之水系,绵绵相续无绝期,如血脉之流淌,一偾一张总关联。唐怀素的线条被人们称之为“折叉股”,所谓“叉股”原指金属制成的发钗,“折叉股”就是将金属条弯曲成弧状,显现书法线条行进改变方向时,不是折断而要呈现弧状,这种曲折处有角似无角,无棱似有棱,牵连流畅、趣味盎然。二为“节奏”,就是在运笔速度上,快慢有规律,交替使用,产生如音乐般荡气回肠的效果,避免一味加以疾书而干燥枯涩,一味加以缓行而肥硕臃肿。唐孙过庭在他《书谱》中说“劲速者,超逸之机;迟留者,赏会之致”,就是告诫书家快进慢行须兼而有之,只有做到劲速与迟留交织,灵性才能活蹦乱跳于字里行间。

贯注灵性情志的认知

气息、品性、情感、灵魂等皆隶属于“情志”审美范畴。“情志”是一个具有无限生机、活泼灵动的精神家园,任何一位书家,其情志必然对所书笔画、结构施加干预与影响,书法形成的风格风貌,多是源于书家不同情志而成。魏晋士大夫在混乱社会境遇中,追求生命自由,特别看中人之风韵、神明、骨气等,形成了将人物品藻引入书法评论的时尚。这种时尚,促进书法灵性内质的衍生与滋长。魏晋后,历朝都将此作为书法要领摆上重要次位。明项穆在他《书法雅言》中说:“评鉴书迹,要诀何存?温而厉,威而不猛,恭而安。宣尼德性,气质浑然,中和气象也。执此以观人,味此以自学,善书善鉴,具得之矣。”清朱和羹在《临池心解》中说:“要知得形似者有尽,而领神味者无穷。”书家品藻与书法品质不一定完全吻合,但重视书法品质,客观上有利于书法灵性进一步显现。情志因人因地因事而异,王羲之写《兰亭》时天朗气清,惠风和畅,其灵性充满明快欢愉的色调,而书《丧乱帖》时丧乱之极,哀毒益深,书法线条表现出强烈紊乱感,其灵性充满阴暗的色调。正因为这种差异性,才导致灵性有幻有变、如梦如电,“变动犹鬼神之不可端倪”,才可以更深切地拨动并切合书家与观赏者感情之律动。

85ebe6d6-399a-49b3-b5ef-837fdcde17a1.jpg)

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322