原标题:熟悉的陌生人 吴让之的书法艺术

吴让之 谢东宫赉米启 四条屏 168×40.5cm×4 小林斗盦(日本)旧藏

吴让之(1799-1870),初名廷飏,字熙载,五十后以字行,改字让之、攘之,号师慎轩、匏瓜室、方竹丈人等,江苏仪征人。他博学多才,诗词娴熟,擅长骈体文,通小学、舆地学,精金石考证,尤善书画篆刻,著有《通鉴地理今释》,是清代印坛上一位开宗立派的大家,纵横飘逸,使刀如笔,无人能及。其艺术成就不仅限于印学,在书法、绘画等方面造诣也极高。

吴让之的篆隶书

吴让之的书法各体皆能,尤善篆隶,清劲雅致,面目独具。客观地说,其成就最高的当属篆书,最能代表其艺术水准和美学追求的也是篆书。吴让之的篆书大致可分为3个阶段,自吴氏学习书法伊始至道光二十年(1840)为早期,道光二十年(1840)至咸丰三年(1853)为中期,咸丰三年(1853)后为晚期。

吴让之孩童时期就涉事笔墨,苦不得入门之术。30岁时,吴让之开始理解和意识到邓石如篆刻中“印从书出”的真谛,于是“尽弃其学”,私淑邓氏,确立了“以书入印”为指导的理念。现存最早的两件吴让之篆书版刻作品,一件为其31岁时为石承藻《桐叶山房诗集》题耑的六个篆字;另一件为其38岁时为王嵩高《小楼诗集》题耑的六个篆字。这两件书迹,邓味十足,明显感觉到吴氏此时用心取法邓氏的痕迹。稍嫌不足的是,笔力尚乏雄沉。

40岁后,吴让之除了加强邓石如的技法之外,还将重点转移到碑版的取法中去,尤其是《天发神谶碑》中的那种酣畅淋漓的笔墨意韵,给他带来了崭新的书写体验。《天发神谶碑》为三国东吴时期的篆书书迹,一改秦篆之圆融婉转,化圆为方,转折分明,出以率意的倒薤笔法,锋芒毕露。前人有云:“若隶若篆,字势雄伟。”这件作品,对吴让之篆书风格的发展起着重要的催化作用。吴让之47岁时所作篆书“秋灯怀梦图”册页,篆书五字,笔画优美,结构紧凑,姿态自然,出于《天发神谶碑》的意味是很明显。这也是目前吴氏有明确纪年中最早的一件篆书墨迹。

真正奠定吴让之书法艺术地位的,是其55岁后流寓泰州的岁月。咸丰三年(1853)冬,吴让之由邵伯埭至泰州,在吴云、岑镕等金石好友家中寓居的日子里,吴让之主攻金石学,见到了大量的商周彝器、秦汉金石以及古玺汉印,并加以考订研究,还协助编纂了诸多金石著述,如《二百兰亭斋收藏金石记》《二百兰亭斋金石记·虢季子白盘》《二百兰亭斋古铜印存》等。在经历了前期的积累和探索之后,其篆书进一步熟练掌握了各种笔画、字法、布局等形式语言,逐步形成自己的美学追求,在邓石如的基础上走出了一条自己的道路,创立了独特的艺术风格。《谢东宫赉米启》四屏以及“深源妙从”联等,均为泰州时期所书,是其晚年书风的代表之作。

如果说,完白山人开写意派篆书之先河,强调了篆书的书写趣味,那么吴让之对邓氏篆书思想加以继承,并不断地探索改良,使之形成一套更为完备可行的书写体系,可以说完成了对邓石如篆书艺术的超越。后来的书家更是直接站在吴让之篆书的基础上,出以新意,别开生面。如赵之谦在形体的把握上更为妩媚,吴昌硕参以《石鼓》而自成一家。正如吴昌硕所言“学完白不若取迳让翁”。

吴让之的隶书,胎息汉碑,用邓石如的方法打开格局。其一生对于《石门颂》《乙瑛碑》《华山碑》《白石神君碑》《张寿碑》《夏承碑》等诸多汉碑皆有涉猎,从其大量存世的临摹汉碑书迹中便能看到这一点。他曾为蓉舫临摹汉碑四种,分别为《淮源庙碑》《曹全碑》《张迁碑》《史晨碑》,这也是现今能见到的吴氏临摹隶书字数最多的一件。此作结体古奥,行笔以篆籀之法,不斤斤于点画细节的得失,结构又融入己意,既有汉碑之气象,又能体现汉隶中的书写意趣。窃以为此其晚年临摹之精品,如同其晚年篆书和印作之气象。

其中对吴让之影响最为深刻者,笔者以为非《西狭颂》莫属。目前见到的吴让之临《西狭颂》就有三件:如咸丰四年(1854)所临的立轴(见《吴让之先生书画册》)、为静泉和尚所临的手卷(现藏荣宝斋)、咸丰十年(1860)为王光所临的册页(嘉德2020年秋拍)。通过将吴氏临摹《西狭颂》墨迹与拓本相互比较,不难发现,吴让之在临摹的过程中很好地把握住《西狭颂》疏散俊逸的结字特点,合理地处理临摹汉碑中形与神之间的关系,书写时全用腕力,行笔时注重逆势,故而笔势开张,有博大之气象。吴氏对于《西狭颂》的精研,与其说是对此碑的喜好,不如说是此碑“方整雄伟,直接篆意”的美学特征,深合自己的审美理想。

吴让之的楷、行草书

吴让之的楷书与行草书,受包世臣影响最大,是包派书风的杰出代表,也是清代碑派书法中的杰出代表。吴让之是包世臣的入室弟子,师法包世臣的书学思想。楷、行草书是包氏的强项,吴让之更加着迷,更加相像。包世臣与吴让之的关系极为密切,道光十一年(1831),包世臣撰写《答熙载九问》,回答了吴让之的九个问题,包括楷书中的篆分遗意、草法、牝牡与气满、结字与章法、大字与小字、一波三折与直来直去、匀净与势、方圆与繁简、烂漫与凋疏等。两年后,包世臣又作《与吴熙载书》,函中谈到“裹笔”与“用逆”的问题。可见师徒之间学术上的默契,一个善问,及时反应自身学书过程中的困惑;一个乐答,倾囊相授毕生的习书经验。《礼记·学记》云:“善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣;待其从容,然后尽其声。”此之谓也!

道咸年间,书家们崇尚北碑,“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”。(见康有为《广艺舟双楫》)处在这个时代的吴让之,不可能不为世俗所染。纵观其一生的楷、行、草作品,用功无外乎北碑南帖之间。吴让之的楷书承六朝体制,而于《郑文公碑》情有独钟,用功卓甚。此碑肃穆雄浑,险绝纵逸,既不出轨范,又奇姿流美。

楷书“结德援雅”联,谨严端凝,雄健沉酣,墨色浓重如漆。明显看出是取法北碑来体现包字风韵,是典型的“包底魏面”。吴让之晚年的大字更为萧散疏宕,别有风韵,所临《争座位帖》,以逆取势,奔放大气,血肉丰满,以雄浑峻拔的北碑意趣来融入行草书中,遂臻神妙,亦可见包世臣对他的深刻影响。

需要提到一点的是,人们总会简单地认为碑派书家是反对“二王”一脉传统帖学的。实际上,从阮元开始到包世臣,再到康有为等,都并不能简单地以一个“碑学书家”来对他们进行定义,吴让之也不例外,如《与梅植之书》二件,经笔者考证,此二件函札分别作于道光十二年(1832)与道光十六年(1836),是吴让之34岁和38岁所书,这也是目前能考证出来的吴氏最早的墨迹了。从书写状态来看,没有像其大字作品那般逆锋裹笔,而是平和流畅,字里行间流露出浓厚的书写性,有点颜真卿《争座位》的遗韵,似乎透露着他和吴云、何绍基三人之间在行草书上的一些联系。

吴让之曾藏有三种《黄庭经》刻帖:一为淳熙秘阁本,一为思古斋本,一为艾氏本。本次展览中就有两件临摹《黄庭经》作品,一为早年所临扇面,一为晚年为陈守吾所临横幅。笔法清健灵劲,刚柔相济,字取横势,于婉转清丽中显朴厚,生气外呈,极为精到,足以证明他不忘帖学的初心。

甚为不解的是,康有为评其“无完白笔力,又无完白新理”,明显“贬吴”。这似乎反映了晚清的一种审美倾向。与之形成鲜明对比的是吴昌硕,则对吴让之佩服得五体投地,在多件得意作品上跋云:“恨不起家让翁观之”、“此作略似吾家让翁”……看来,鉴赏者的审美经验是离不开实践体会的。

但书法艺术是有着它独特的生命,一件作品的全部意义是不能仅仅以其作者和同时代人的评价来盖棺定论的。翻开书法史,就能发现这样的一个现象,有些书家的作品能入时趣,和者众,甚至能引领风尚,过了若干年,便销声匿迹了;而有些书家的作品“或曲高和寡,唱不见赞;或身卑力微,言不见亮”,随着时间的推移慢慢为后世理解接受。而吴让之的书法恰恰是属于后者。

纵观吴让之的传世作品,他并不满足于亦步亦趋地模仿邓石如与包世臣,而是很好地吸收了邓石如、包世臣两者身上的艺术菁华,通过自身不断地锤炼,将碑之用笔、结字等特征谙熟于胸,再将其消化后融入具有自家风格中去,形成了自身独特的艺术语言,从而完成了对前人的超越。后人用“刚健婀娜,吴带当风”八个字来概括吴让之的书法艺术,是再适合不过了。

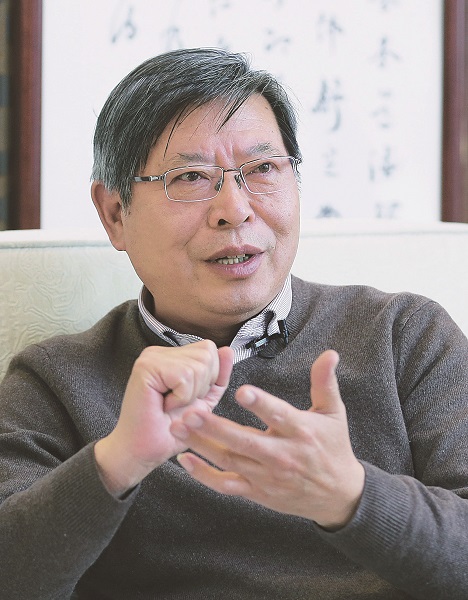

(作者系浙江省书法家协会篆书委员会委员 郑力胜)

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322

冀公网安备 13010802000999号 | 冀B2-20100322